前の3件 | -

2024年2月17日に見た梅の花と、2023年に見たイチョウの黄葉 [まとめ]

2024年、最初の更新です。

2月17日、兵庫県立明石公園で梅の花を見ました。

この日は青空が広がり、青空のもとで梅の花を見ることができました。

◆明石公園

明石公園は、明石城跡にあります。

◆梅の木、見頃です。

公園内の梅の木のある場所を把握してなかったので、

この日見た梅の木は、この2本だけです。

◆梅の花、密集して咲いています。

◆青空と梅の花

背景が青空だと、梅の花が映えます。

この日、見たかった景色です。

◆梅の花のアップ

◆◆2023年12月に書き始めたイチョウの記事が年末までに完了できず、

◆◆公開するタイミングを逃しました。

◆◆今回、植物に関する記事つながりで、

◆◆2023年11月、12月に見たイチョウの黄葉について記載します。

2023年の紅葉シーズンは、紅葉を見る時間が確保できず、

よく通る道路沿いの木々の紅葉を見るだけでした。

紅葉を見る時間が確保できたのは、紅葉シーズの後半の後半でした。

そこで、まだ見頃なイチョウの黄葉を見る計画を立て、

↓のイチョウの黄葉を見ました。

11月26日 常瀧寺の大イチョウ (兵庫県丹波市青垣町大名草)

12月2日 福定の大銀杏 ( 和歌山県田辺市中辺路町福定)

虚空堂の大銀杏 (和歌山県田辺市上野607)

光泉寺の大銀杏 (和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川)

光泉寺の大銀杏は落葉していましたが、それ以外は概ね見頃でした。

◆ここからは、11月26日に見た兵庫県丹波市の常瀧寺の大イチョウについてです◆

◆遠くから見る常瀧寺の大イチョウ(大イチョウを見た後に撮影)

常瀧寺の大イチョウは山の中腹にあります。

兵庫県天然記念物、推定樹齢1300年 (常瀧寺にある常瀧寺の説明文より)

樹高は約30メートル、幹回りは約11.4メートル(ウィキペディア(Wikipedia)より)

◆この日の出発地点の常瀧寺の駐車場から見る周辺の景色

モミジがいい感じに紅葉していました。

◆常瀧寺の説明

大イチョウは山の中腹あり、ここ常瀧寺から登っていきます。

◆登っている途中で見た麓の景色

あちらこちらで良い感じに紅葉しています。

◆山頂方向の景色

広葉樹が良い感じに紅葉しています。

◆遠くから見る大イチョウ(右側の黄色のあたり)

◆大イチョウ付近に14時頃に到着。

◆大イチョウに到着。10人前後の方がいました。

大イチョウを一周します。

◆大イチョウの根元

この方向から見ると、気根が目立っています。

◆別の角度から見る大イチョウの根本付近

◆幹のアップ

◆「常瀧寺の大イチョウ」の案内板がある方向から見る大イチョウ

◆大イチョウの全体

近くから大イチョウの写真を撮ると、大木のため全体が写らず。

◆別の角度から見る大イチョウの全体

大イチョウの全体に日光は当たらず、少し残念。

もう少し、早い時刻に来るべきでした。

◆日の当たる葉のアップ

大イチョウの先端部に日光が当たり、きれいな黄色の葉を見ることができました。

大イチョウをいろいろな角度から見た後、少し休憩し、麓に戻ります。

◆下から見上げる大イチョウ

◆先端部分は日当たりが、とてもきれいです。

麓に戻った後、帰宅します。

◆ここからは道の駅 杉原紙の里・多可の紅葉についてです。◆

常瀧寺の大イチョウを見た帰りに、

きれいに紅葉している場所があったので立ち寄りました。

そこは道の駅 杉原紙の里・多可(兵庫県多可郡多可町加美区)でした。

メタセコイア(たぶん)の紅葉が見頃でした。

◆道の駅 杉原紙の里・多可付近の紅葉

良い感じで紅葉しています。

◆メタセコイアだと思います。

◆同上

◆葉のアップ

◆道の駅付近のイチョウの黄葉も見頃でした。

◆道の駅付近のイチョウのアップ

◆道の駅付近のイチョウの葉のアップ

晴天の日の黄葉した葉は、とてもきれいです。

◆道の駅付近のイチョウの落葉

根元を覆うイチョウの落ち葉も、見応えがあります。

◆◆ここからは12月2日に見た和歌山県のイチョウの黄葉です。◆◆

12月2日、和歌山県古座川町に、光泉寺の大銀杏の黄葉を見に行きました。

残念なことに、光泉寺の大銀杏の落葉していました。

しかし、移動途中に見たイチョウは、概ね見頃でした。

◆◆ここからは、和歌山県田辺市中辺路町福定の福定の大銀杏です。◆◆

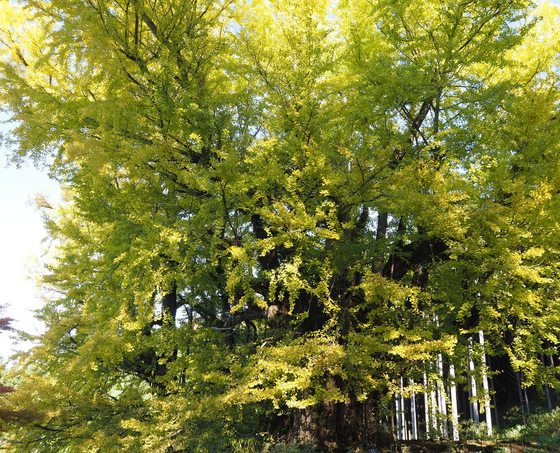

◆遠くから(国道311号から)見るイチョウの紅葉(帰る際に撮影)

目立っています。この時期、遠くからイチョウを簡単に識別できます。

◆国道311号沿いの福定の大銀杏の説明板(帰る際に撮影)

◆福定の大銀杏がある田辺市中辺路町福定の地図

◆駐車場側から見る「福定の大銀杏」

こちら側から見ると、落葉が進んでいるのが分かります。

◆宝泉寺の後ろ側から見るイチョウ、こちら側も落葉が進んでいます。

◆駐車場の反対側から見るイチョウ

◆幹のアップ

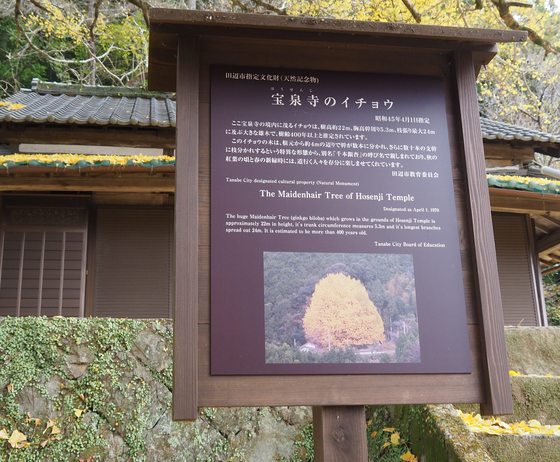

◆イチョウの案内板

以下の事などが記載されています。

田辺市指定文化財(天然記念物)

樹高約22m、樹齢400年以上と推定されています。

◆葉のアップ

◆イチョウ全体

イチョウの周囲を一周した後、次のイチョウ(虚空堂の大銀杏)に向けて出発します。

◆◆ ここからは、虚空堂の大銀杏(和歌山県田辺市上野)についてです。◆◆

福定の大銀杏から虚空堂の大銀杏までの最短コースは、

県道218号で山を越えるコースです。

県道218号の山間部には、途中で引き返したくなるくらい道幅が狭い区間がありました。

何とか、県道218号の山間部を通過して虚空堂の大銀杏に到達することができました。

イチョウを見るために駐車できそうな場所を探しましたが、適当な場所が見つかりません。

(虚空堂の横を一度素通りして、下側で駐車できそうな場所を探しましたが、見つからず。)

虚空堂の横に短時間だけ駐車してイチョウを見ることにしました。

虚空堂の横の道の幅は、自分の運転技量ではバックするのにかなり緊張するレベルの狭さです。

自動車が通らないことを祈りながら、イチョウの黄葉を見ました。

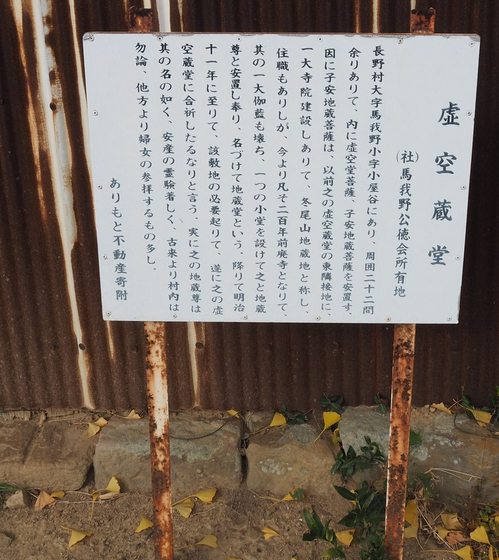

◆虚空堂さん

◆虚空堂

◆虚空堂さんの説明

◆虚空堂の大銀杏

◆虚空堂と大銀杏

◆虚空堂は山間部にあり見晴らしの良い場所です。

虚空堂から海を見ることができます。

◆◆ここからは、田辺市の左会津川沿いにあるイチョウについてです。◆◆

虚空堂の大銀杏を見た後、この日の目的地の古座川町の光泉寺の大銀杏に移動します。

移動途中に日が当たってきれいな黄色のイチョウが見えたので立ち寄ることにしました。

◆晴天です

◆葉

◆枝、鮮やかな黄色です。

◆葉のアップ

見たかった「晴天下の黄葉したイチョウ」を見ることができました。

◆◆ ここからは光泉寺の大銀杏(和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川)についてです。◆◆

国道42号~紀勢自動車道の上富田IC~すさみ南IC~国道42号~県道39号で、

光泉寺まで移動、16時過ぎに到着。

◆光泉寺

大きな木は、既に落葉しています。「えっ」と思いました。

別の木かと思いましたが、周囲に大きな木が見当たらないので、

この日はライトアップ期間中で、まだ落葉はしていないと思っていました。

◆イチョウ全体

◆幹と気根

◆お寺の裏側から見るイチョウ

根元一面が、落ち葉で覆われています。

見事な落葉です。

◆光泉寺と大銀杏

お寺の周辺を歩いた後、国道42号沿いの「道の駅 すさみ」に移動しました。

◆「道の駅 すさみ」から見る太平洋に沈む夕日

この後、「道の駅 すさみ」の隣にある

TUZUMI WAKAYAMA SUSAMI の「望海のゆ」で海を見ながら温泉に入りました。

◆常瀧寺の大イチョウ(兵庫県丹波市青垣町大名草)

◆ 福定の大銀杏( 和歌山県田辺市中辺路町福定)

◆虚空堂の大銀杏 (和歌山県田辺市上野607)

◆光泉寺の大銀杏 (和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川)

◆道の駅 すさみ (和歌山県西牟婁郡すさみ町江住)

2月17日、兵庫県立明石公園で梅の花を見ました。

この日は青空が広がり、青空のもとで梅の花を見ることができました。

◆明石公園

明石公園は、明石城跡にあります。

◆梅の木、見頃です。

公園内の梅の木のある場所を把握してなかったので、

この日見た梅の木は、この2本だけです。

◆梅の花、密集して咲いています。

◆青空と梅の花

背景が青空だと、梅の花が映えます。

この日、見たかった景色です。

◆梅の花のアップ

◆◆2023年12月に書き始めたイチョウの記事が年末までに完了できず、

◆◆公開するタイミングを逃しました。

◆◆今回、植物に関する記事つながりで、

◆◆2023年11月、12月に見たイチョウの黄葉について記載します。

2023年の紅葉シーズンは、紅葉を見る時間が確保できず、

よく通る道路沿いの木々の紅葉を見るだけでした。

紅葉を見る時間が確保できたのは、紅葉シーズの後半の後半でした。

そこで、まだ見頃なイチョウの黄葉を見る計画を立て、

↓のイチョウの黄葉を見ました。

11月26日 常瀧寺の大イチョウ (兵庫県丹波市青垣町大名草)

12月2日 福定の大銀杏 ( 和歌山県田辺市中辺路町福定)

虚空堂の大銀杏 (和歌山県田辺市上野607)

光泉寺の大銀杏 (和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川)

光泉寺の大銀杏は落葉していましたが、それ以外は概ね見頃でした。

◆ここからは、11月26日に見た兵庫県丹波市の常瀧寺の大イチョウについてです◆

◆遠くから見る常瀧寺の大イチョウ(大イチョウを見た後に撮影)

常瀧寺の大イチョウは山の中腹にあります。

兵庫県天然記念物、推定樹齢1300年 (常瀧寺にある常瀧寺の説明文より)

樹高は約30メートル、幹回りは約11.4メートル(ウィキペディア(Wikipedia)より)

◆この日の出発地点の常瀧寺の駐車場から見る周辺の景色

モミジがいい感じに紅葉していました。

◆常瀧寺の説明

大イチョウは山の中腹あり、ここ常瀧寺から登っていきます。

◆登っている途中で見た麓の景色

あちらこちらで良い感じに紅葉しています。

◆山頂方向の景色

広葉樹が良い感じに紅葉しています。

◆遠くから見る大イチョウ(右側の黄色のあたり)

◆大イチョウ付近に14時頃に到着。

◆大イチョウに到着。10人前後の方がいました。

大イチョウを一周します。

◆大イチョウの根元

この方向から見ると、気根が目立っています。

◆別の角度から見る大イチョウの根本付近

◆幹のアップ

◆「常瀧寺の大イチョウ」の案内板がある方向から見る大イチョウ

◆大イチョウの全体

近くから大イチョウの写真を撮ると、大木のため全体が写らず。

◆別の角度から見る大イチョウの全体

大イチョウの全体に日光は当たらず、少し残念。

もう少し、早い時刻に来るべきでした。

◆日の当たる葉のアップ

大イチョウの先端部に日光が当たり、きれいな黄色の葉を見ることができました。

大イチョウをいろいろな角度から見た後、少し休憩し、麓に戻ります。

◆下から見上げる大イチョウ

◆先端部分は日当たりが、とてもきれいです。

麓に戻った後、帰宅します。

◆ここからは道の駅 杉原紙の里・多可の紅葉についてです。◆

常瀧寺の大イチョウを見た帰りに、

きれいに紅葉している場所があったので立ち寄りました。

そこは道の駅 杉原紙の里・多可(兵庫県多可郡多可町加美区)でした。

メタセコイア(たぶん)の紅葉が見頃でした。

◆道の駅 杉原紙の里・多可付近の紅葉

良い感じで紅葉しています。

◆メタセコイアだと思います。

◆同上

◆葉のアップ

◆道の駅付近のイチョウの黄葉も見頃でした。

◆道の駅付近のイチョウのアップ

◆道の駅付近のイチョウの葉のアップ

晴天の日の黄葉した葉は、とてもきれいです。

◆道の駅付近のイチョウの落葉

根元を覆うイチョウの落ち葉も、見応えがあります。

◆◆ここからは12月2日に見た和歌山県のイチョウの黄葉です。◆◆

12月2日、和歌山県古座川町に、光泉寺の大銀杏の黄葉を見に行きました。

残念なことに、光泉寺の大銀杏の落葉していました。

しかし、移動途中に見たイチョウは、概ね見頃でした。

◆◆ここからは、和歌山県田辺市中辺路町福定の福定の大銀杏です。◆◆

◆遠くから(国道311号から)見るイチョウの紅葉(帰る際に撮影)

目立っています。この時期、遠くからイチョウを簡単に識別できます。

◆国道311号沿いの福定の大銀杏の説明板(帰る際に撮影)

◆福定の大銀杏がある田辺市中辺路町福定の地図

◆駐車場側から見る「福定の大銀杏」

こちら側から見ると、落葉が進んでいるのが分かります。

◆宝泉寺の後ろ側から見るイチョウ、こちら側も落葉が進んでいます。

◆駐車場の反対側から見るイチョウ

◆幹のアップ

◆イチョウの案内板

以下の事などが記載されています。

田辺市指定文化財(天然記念物)

樹高約22m、樹齢400年以上と推定されています。

◆葉のアップ

◆イチョウ全体

イチョウの周囲を一周した後、次のイチョウ(虚空堂の大銀杏)に向けて出発します。

◆◆ ここからは、虚空堂の大銀杏(和歌山県田辺市上野)についてです。◆◆

福定の大銀杏から虚空堂の大銀杏までの最短コースは、

県道218号で山を越えるコースです。

県道218号の山間部には、途中で引き返したくなるくらい道幅が狭い区間がありました。

何とか、県道218号の山間部を通過して虚空堂の大銀杏に到達することができました。

イチョウを見るために駐車できそうな場所を探しましたが、適当な場所が見つかりません。

(虚空堂の横を一度素通りして、下側で駐車できそうな場所を探しましたが、見つからず。)

虚空堂の横に短時間だけ駐車してイチョウを見ることにしました。

虚空堂の横の道の幅は、自分の運転技量ではバックするのにかなり緊張するレベルの狭さです。

自動車が通らないことを祈りながら、イチョウの黄葉を見ました。

◆虚空堂さん

◆虚空堂

◆虚空堂さんの説明

◆虚空堂の大銀杏

◆虚空堂と大銀杏

◆虚空堂は山間部にあり見晴らしの良い場所です。

虚空堂から海を見ることができます。

◆◆ここからは、田辺市の左会津川沿いにあるイチョウについてです。◆◆

虚空堂の大銀杏を見た後、この日の目的地の古座川町の光泉寺の大銀杏に移動します。

移動途中に日が当たってきれいな黄色のイチョウが見えたので立ち寄ることにしました。

◆晴天です

◆葉

◆枝、鮮やかな黄色です。

◆葉のアップ

見たかった「晴天下の黄葉したイチョウ」を見ることができました。

◆◆ ここからは光泉寺の大銀杏(和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川)についてです。◆◆

国道42号~紀勢自動車道の上富田IC~すさみ南IC~国道42号~県道39号で、

光泉寺まで移動、16時過ぎに到着。

◆光泉寺

大きな木は、既に落葉しています。「えっ」と思いました。

別の木かと思いましたが、周囲に大きな木が見当たらないので、

この日はライトアップ期間中で、まだ落葉はしていないと思っていました。

◆イチョウ全体

◆幹と気根

◆お寺の裏側から見るイチョウ

根元一面が、落ち葉で覆われています。

見事な落葉です。

◆光泉寺と大銀杏

お寺の周辺を歩いた後、国道42号沿いの「道の駅 すさみ」に移動しました。

◆「道の駅 すさみ」から見る太平洋に沈む夕日

この後、「道の駅 すさみ」の隣にある

TUZUMI WAKAYAMA SUSAMI の「望海のゆ」で海を見ながら温泉に入りました。

◆常瀧寺の大イチョウ(兵庫県丹波市青垣町大名草)

◆ 福定の大銀杏( 和歌山県田辺市中辺路町福定)

◆虚空堂の大銀杏 (和歌山県田辺市上野607)

◆光泉寺の大銀杏 (和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川)

◆道の駅 すさみ (和歌山県西牟婁郡すさみ町江住)

2023年8月12日、新潟県の焼山(2400 m)へ [まとめ]

2018年7月16日に新潟県・長野県の県境の金山から焼山~火打山の山並みを見たときに、

焼山にいつか登ろうと思いました。

2018年7月16日、 長野・新潟の県境の天狗原山(2197m)、金山(2245m)へ

https://kotukotuyama4.blog.ss-blog.jp/2018-07-18

笹倉温泉側の焼山登山コースは、1日で長距離を歩く必要があります。

体力が大幅に低下する前に登ろうと考え、

今年、登ることにしました。

8月12日、新潟県の焼山(2400 m)に登りました。

この日のコースは、糸魚川市の林道焼山線の第二ゲートから焼山山頂の往復です。

6時前に第二ゲートを出発、山頂に14時35分頃到着。思いの外、時間がかかりました。

周囲が明るい時刻に大谷を通過しないと、下山できないと考え、

下山時は、写真をほとんど撮らずに歩きました。

大谷を18時10分頃通過した後、体調が悪くなり、大曲に19時15分頃到着。

大曲から頻繁に休憩しながら歩き、第2ゲートに23時40分頃到着。

登頂できましたが、想定外と結果となりました。

◆8月11日、焼山の里ふれあいセンターから見る焼山方面

登山口までの林道等の状況を確認のため、

8月11日に登山口まで行きました。

焼山にいつか登ろうと思いました。

2018年7月16日、 長野・新潟の県境の天狗原山(2197m)、金山(2245m)へ

https://kotukotuyama4.blog.ss-blog.jp/2018-07-18

笹倉温泉側の焼山登山コースは、1日で長距離を歩く必要があります。

体力が大幅に低下する前に登ろうと考え、

今年、登ることにしました。

8月12日、新潟県の焼山(2400 m)に登りました。

この日のコースは、糸魚川市の林道焼山線の第二ゲートから焼山山頂の往復です。

6時前に第二ゲートを出発、山頂に14時35分頃到着。思いの外、時間がかかりました。

周囲が明るい時刻に大谷を通過しないと、下山できないと考え、

下山時は、写真をほとんど撮らずに歩きました。

大谷を18時10分頃通過した後、体調が悪くなり、大曲に19時15分頃到着。

大曲から頻繁に休憩しながら歩き、第2ゲートに23時40分頃到着。

登頂できましたが、想定外と結果となりました。

◆8月11日、焼山の里ふれあいセンターから見る焼山方面

登山口までの林道等の状況を確認のため、

8月11日に登山口まで行きました。

2023年7月17日 長野県の小八郎岳、烏帽子岳 [登山]

2023年7月17日 、南アルプスの山並みを見るために、

長野県の小八郎岳(1470m)、烏帽子岳(2194m)に登りました。

この日の予定登山コースは、↓の往復です。

鳩打峠 ~ 小八郎岳(1470m)~烏帽子岳(2194m)~念丈岳(2291m)

烏帽子岳への登山途中で、体力的な厳しさと水不足を感じ、

烏帽子岳の山頂で折り返すことにしました。

小八郎岳からは南アルプスを一望できましたが、

12時頃に到着した烏帽子岳からは、周囲の景色は雲があり少ししか見ることができませんでした。

◆鳩打峠の登山口

鳩打峠の登山口の直ぐ近くの駐車スペースに駐車し、

5時40分頃に鳩打峠の登山口から登り始めました。

以前に鳩打峠の登山口から烏帽子岳に登ろうとしましたが、

鳩打峠までの道が分からず、烏帽子岳登山を断念したことがあります。

その時の状況は↓です。

2019年10月20日、長野県飯島町の傘山(1542m)へ

https://kotukotuyama4.blog.ss-blog.jp/2019-12-22

◆小八郎岳への登山道

樹林帯の中の登山道を歩きます。

登山道には「小一郎」のような案内板があります。

◆烏帽子岳の1合目を示す案内板

「小一郎」のような案内板とは別に、烏帽子岳の何合目を示す案内板があります。

◆良い天気です。

◆分岐点

右側コースで小八郎岳の山頂を目指します。

◆ササユリの花

ササユリの花が少し咲いていました。

◆分岐点

小八郎岳山頂方向に進みます。

◆小八郎岳の山頂直前

ここまで、ほとんど樹林帯の中を歩いてきたので

どんな景色が見えるか楽しみです。

◆小八郎岳の山頂、7時頃到着。

◆南アルプス

山頂からは南アルプスが一望できます。

◆晴天です。

暑くなりそうです。

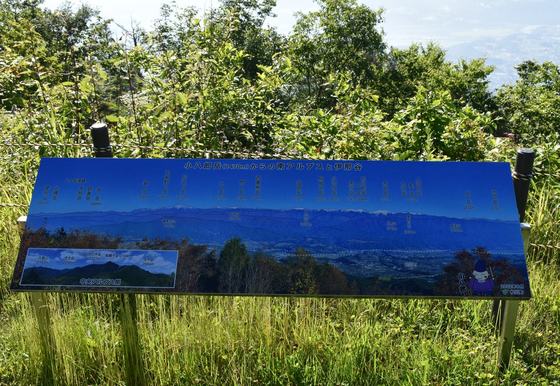

◆南アルプスの案内板

この案内板を見ながら、個々の山を特定します。

◆南アルプスの北部、右側から仙丈ヶ岳、少しだけ甲斐駒ヶ岳、鋸岳、八ヶ岳連峰

◆北岳~間ノ岳~西農鳥岳

◆西農鳥岳~塩見岳~烏帽子岳~小河内岳付近

◆塩見岳~烏帽子岳~小河内岳~悪沢岳~荒川前岳~赤石岳付近

◆南アルプス南部の山並み

◆烏帽子岳も一望できます。

右側の尾根を歩いて烏帽子岳の山頂を目指します。

「烏帽子岳の山頂までは近くない」ことを実感しました。

茶色の部分は、たぶん「セキナギ」(崩落地)です。

7時15分頃に小八郎岳の山頂を出発しました。

この後は、また樹林帯の中を歩きます。

◆分岐点、烏帽子岳の3合目、7時35分通過。

◆烏帽子岳の4合目、7時50分通過。カラマツ林の中を歩きます。

◆ジャノメチョウの仲間、ヒカゲチョウかな?

◆烏帽子岳の5合目、8時25分通過。

◆烏帽子岳の展望地

数少ない周囲の山などのビューポイントです。

◆烏帽子岳の展望地から見る烏帽子岳

◆烏帽子岳のアップ

濃い緑が印象的です。

青空が広がっているので、烏帽子岳の山頂から見る景色がとても楽しみです。

少し休憩した後、出発。

◆カラマツ林

◆樹林帯から見る雲に覆われ始めた南アルプスの甲斐駒ヶ岳付近

◆飯島ルートとの分岐点、9時25分頃通過

◆セキナギと呼ばれる場所

崩落地です。崩落地方向は展望が良いです。

◆セキナギ上部

◆セキナギ上部から見る伊那谷

◆セキナギ上部から見る南アルプス、雲が湧き上がっています。

◆セキナギ上部から見る南アルプス、仙丈ヶ岳付近

◆7合目、9時35分頃通過。

◆7合目の案内板がある木の根元、イワウチワの葉かな?

緑に覆われる木の根元が印象的です。

◆地蔵平、8合目を10時5分頃通過。

この付近では足が重く、歩く速度がとても遅い状況でした。

◆シダ類

シダ類、コケ類が多く生えている場所がありました。

◆コケ類

◆ゴゼンタチバナの花が咲いていました。

◆登山道の状況

◆9合目、10時45分頃通過。

9合目付近からは、疎林地帯を歩きます。

◆上級者コースとの分岐点、11時5分頃通過。

上級者コースで無い側のコースを選択します。

◆はしごで登っていきます。

◆おそらく、この岩が烏帽子岩です。

◆烏帽子岩の案内板

◆烏帽子岩から見る登ってきた尾根

山頂からの展望が期待できない状況です。

◆烏帽子岩から見る山頂方向

この後、山頂に向かって移動します。

◆烏帽子岳山頂に11時25分頃到着。

山頂には数人の方がいらっしゃいました。

◆念丈岳と鳩打峠までの時間の案内板

念丈岳まで2時間30分、鳩打峠まで2時間30分と書かれています。

この日の自分の体調では、書かれている時間で鳩打峠まで下山は無理な状況です。

また、念丈岳まで2時間30分で到着できる可能性は低いため、

烏帽子岳から引き返すことにし、しばらく山頂で休憩することにしました。

◆山頂からの展望、南アルプス方面

真夏の晴天の真昼なので、

標高の高い南アルプスの山々の山頂付近では雲が湧き上がっています。

◆山頂からの展望、奥丈念方面、ガスが多いです。

◆山頂から見る南側の尾根

◆山頂からの展望、南アルプス方面

◆烏帽子岳山頂、11時50分頃に下山開始。

◆烏帽子岩から見る下山コースの尾根

◆相変わらず、雲が多い状況です。

7月の晴天の真昼なのでやむを得ない状況です。

◆南側の尾根

◆真上は晴天です。

◆9合目を12時20分通過。

◆ギンリョウソウが生えていました。

◆セキナギ(上部)付近から見る南アルプスの山並み、12時55分頃。

◆セキナギ(上部)付近から見る南アルプスの南部の山々

◆セキナギ(上部)付近から見る聖岳付近

◆セキナギ(上部)付近から見る赤石岳付近

◆13時55分頃、展望地から見る烏帽子岳

◆14時50分頃、3合目の分岐点を通過。

小八郎岳の山頂に行くつもりが、誤って別ルートで下山。

途中で気付きましたが、登り返すだけの体力が無いため、

そのまま下山することにしました。

◆イチヤクソウの仲間

◆ センジュガンピの花

◆良い天気です。

◆鳩打峠の登山口に15時45分頃到着。

烏帽子岳山頂で引き返したので、周囲が明るい時刻に下山できました。

(烏帽子岳山頂までの往復時間は、コースタイムよりもかなり遅いです。)

烏帽子岳山頂では雲で周囲の展望が今ひとつでしたが、

小八郎岳からは南アルプスを一望することができ、

目的の「南アルプスを見る」を達成できました。

◆鳩打峠の登山口から見る大島山方面

◆鳩打峠近くの駐車場から仙丈ヶ岳

着替えた後、近くの松川町の「 信州まつかわ温泉 清流苑」で温泉に入り、

夕食を食べて帰路につきました。

◆小八郎岳

長野県の小八郎岳(1470m)、烏帽子岳(2194m)に登りました。

この日の予定登山コースは、↓の往復です。

鳩打峠 ~ 小八郎岳(1470m)~烏帽子岳(2194m)~念丈岳(2291m)

烏帽子岳への登山途中で、体力的な厳しさと水不足を感じ、

烏帽子岳の山頂で折り返すことにしました。

小八郎岳からは南アルプスを一望できましたが、

12時頃に到着した烏帽子岳からは、周囲の景色は雲があり少ししか見ることができませんでした。

◆鳩打峠の登山口

鳩打峠の登山口の直ぐ近くの駐車スペースに駐車し、

5時40分頃に鳩打峠の登山口から登り始めました。

以前に鳩打峠の登山口から烏帽子岳に登ろうとしましたが、

鳩打峠までの道が分からず、烏帽子岳登山を断念したことがあります。

その時の状況は↓です。

2019年10月20日、長野県飯島町の傘山(1542m)へ

https://kotukotuyama4.blog.ss-blog.jp/2019-12-22

◆小八郎岳への登山道

樹林帯の中の登山道を歩きます。

登山道には「小一郎」のような案内板があります。

◆烏帽子岳の1合目を示す案内板

「小一郎」のような案内板とは別に、烏帽子岳の何合目を示す案内板があります。

◆良い天気です。

◆分岐点

右側コースで小八郎岳の山頂を目指します。

◆ササユリの花

ササユリの花が少し咲いていました。

◆分岐点

小八郎岳山頂方向に進みます。

◆小八郎岳の山頂直前

ここまで、ほとんど樹林帯の中を歩いてきたので

どんな景色が見えるか楽しみです。

◆小八郎岳の山頂、7時頃到着。

◆南アルプス

山頂からは南アルプスが一望できます。

◆晴天です。

暑くなりそうです。

◆南アルプスの案内板

この案内板を見ながら、個々の山を特定します。

◆南アルプスの北部、右側から仙丈ヶ岳、少しだけ甲斐駒ヶ岳、鋸岳、八ヶ岳連峰

◆北岳~間ノ岳~西農鳥岳

◆西農鳥岳~塩見岳~烏帽子岳~小河内岳付近

◆塩見岳~烏帽子岳~小河内岳~悪沢岳~荒川前岳~赤石岳付近

◆南アルプス南部の山並み

◆烏帽子岳も一望できます。

右側の尾根を歩いて烏帽子岳の山頂を目指します。

「烏帽子岳の山頂までは近くない」ことを実感しました。

茶色の部分は、たぶん「セキナギ」(崩落地)です。

7時15分頃に小八郎岳の山頂を出発しました。

この後は、また樹林帯の中を歩きます。

◆分岐点、烏帽子岳の3合目、7時35分通過。

◆烏帽子岳の4合目、7時50分通過。カラマツ林の中を歩きます。

◆ジャノメチョウの仲間、ヒカゲチョウかな?

◆烏帽子岳の5合目、8時25分通過。

◆烏帽子岳の展望地

数少ない周囲の山などのビューポイントです。

◆烏帽子岳の展望地から見る烏帽子岳

◆烏帽子岳のアップ

濃い緑が印象的です。

青空が広がっているので、烏帽子岳の山頂から見る景色がとても楽しみです。

少し休憩した後、出発。

◆カラマツ林

◆樹林帯から見る雲に覆われ始めた南アルプスの甲斐駒ヶ岳付近

◆飯島ルートとの分岐点、9時25分頃通過

◆セキナギと呼ばれる場所

崩落地です。崩落地方向は展望が良いです。

◆セキナギ上部

◆セキナギ上部から見る伊那谷

◆セキナギ上部から見る南アルプス、雲が湧き上がっています。

◆セキナギ上部から見る南アルプス、仙丈ヶ岳付近

◆7合目、9時35分頃通過。

◆7合目の案内板がある木の根元、イワウチワの葉かな?

緑に覆われる木の根元が印象的です。

◆地蔵平、8合目を10時5分頃通過。

この付近では足が重く、歩く速度がとても遅い状況でした。

◆シダ類

シダ類、コケ類が多く生えている場所がありました。

◆コケ類

◆ゴゼンタチバナの花が咲いていました。

◆登山道の状況

◆9合目、10時45分頃通過。

9合目付近からは、疎林地帯を歩きます。

◆上級者コースとの分岐点、11時5分頃通過。

上級者コースで無い側のコースを選択します。

◆はしごで登っていきます。

◆おそらく、この岩が烏帽子岩です。

◆烏帽子岩の案内板

◆烏帽子岩から見る登ってきた尾根

山頂からの展望が期待できない状況です。

◆烏帽子岩から見る山頂方向

この後、山頂に向かって移動します。

◆烏帽子岳山頂に11時25分頃到着。

山頂には数人の方がいらっしゃいました。

◆念丈岳と鳩打峠までの時間の案内板

念丈岳まで2時間30分、鳩打峠まで2時間30分と書かれています。

この日の自分の体調では、書かれている時間で鳩打峠まで下山は無理な状況です。

また、念丈岳まで2時間30分で到着できる可能性は低いため、

烏帽子岳から引き返すことにし、しばらく山頂で休憩することにしました。

◆山頂からの展望、南アルプス方面

真夏の晴天の真昼なので、

標高の高い南アルプスの山々の山頂付近では雲が湧き上がっています。

◆山頂からの展望、奥丈念方面、ガスが多いです。

◆山頂から見る南側の尾根

◆山頂からの展望、南アルプス方面

◆烏帽子岳山頂、11時50分頃に下山開始。

◆烏帽子岩から見る下山コースの尾根

◆相変わらず、雲が多い状況です。

7月の晴天の真昼なのでやむを得ない状況です。

◆南側の尾根

◆真上は晴天です。

◆9合目を12時20分通過。

◆ギンリョウソウが生えていました。

◆セキナギ(上部)付近から見る南アルプスの山並み、12時55分頃。

◆セキナギ(上部)付近から見る南アルプスの南部の山々

◆セキナギ(上部)付近から見る聖岳付近

◆セキナギ(上部)付近から見る赤石岳付近

◆13時55分頃、展望地から見る烏帽子岳

◆14時50分頃、3合目の分岐点を通過。

小八郎岳の山頂に行くつもりが、誤って別ルートで下山。

途中で気付きましたが、登り返すだけの体力が無いため、

そのまま下山することにしました。

◆イチヤクソウの仲間

◆ センジュガンピの花

◆良い天気です。

◆鳩打峠の登山口に15時45分頃到着。

烏帽子岳山頂で引き返したので、周囲が明るい時刻に下山できました。

(烏帽子岳山頂までの往復時間は、コースタイムよりもかなり遅いです。)

烏帽子岳山頂では雲で周囲の展望が今ひとつでしたが、

小八郎岳からは南アルプスを一望することができ、

目的の「南アルプスを見る」を達成できました。

◆鳩打峠の登山口から見る大島山方面

◆鳩打峠近くの駐車場から仙丈ヶ岳

着替えた後、近くの松川町の「 信州まつかわ温泉 清流苑」で温泉に入り、

夕食を食べて帰路につきました。

◆小八郎岳

前の3件 | -